近期,《时代》周刊公布2025年度最佳发明榜单,揭示一个耐人寻味的现象:在300项突破性发明中,仅有4项被明确标注为3D打印创新,而这项技术却如同无形血脉,悄然滋养着超过半数以上的发明,甚至在开发与原型制作等关键阶段,都离不开3D打印的“隐形”贡献。

这“少”与“多”的对比背后,似乎印证了一个行业共识:3D打印技术宛如曾经的电力、互联网,从一个备受瞩目的独立技术角色,蜕变为深度融入研发血脉的“创新基础设施”,开始走向真正的成熟。

观察《时代》榜单中明确标注的4项3D打印发明,各自都开辟了独特的创新航道。其中,拓竹H2D被归入制造与材料类别,被赋予“桌面制造工厂”的定位,这台配备15个传感器、打印精度达0.2毫米的作品,代表着专业级3D打印技术向消费市场的优雅俯冲;而拓竹“同门兄弟”CyberBrick则开辟了玩具系统这一新天地,让用户无需任何专业技术知识,就能将3D打印机变身为个人玩具工坊。

另外在生命科学领域,芬兰公司Brinter的3D生物打印组织实现了组织再生的突破。其打印的肩袖和前交叉韧带,通过引导细胞生长和血管化,能够为患者提供了更安全、个性化的治疗方案。而在可持续发展领域,Azure Printed Homes公司用回收塑料材料,在几周内3D打印出完整房屋结构,以19900美元的起价,守护着普通人的“美国梦”。

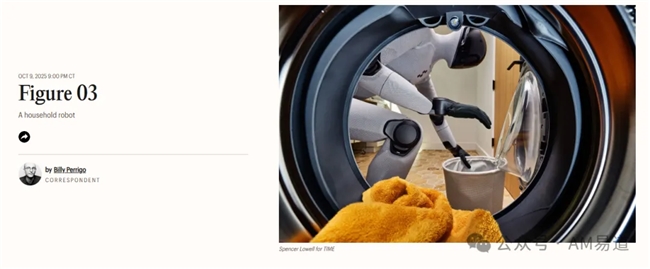

不过,显然明确标注的3D打印创新技术“不够看”,更令人着迷的是那些未标明,却极可能受益于3D打印技术的发明,预估高达近200项。其中,3D打印正被医疗器械领域重点应用,Proprio Paradigm的手术导航系统、Synchron Stentrode的神经植入物等,其精密结构的原型验证几乎必然借助3D打印完成。而作为3D打印”天然试验场”的机器人领域,Figure 03的家用机器人关节、Unitree R1的轻量化结构件,无不体现着3D打印的优势所在。

更值得玩味的是,《时代》虽列举多项内容足以让普通人目不暇接,但也仅触及3D打印的冰山一角,“跨界融合”已被提为3D打印的新日程。据悉,今年春晚和冬奥开幕式惊艳全球的宇树科技双足机器人,其主体均用3D打印制造;又如今年3月成功登陆月球的“蓝色幽灵”登月器,则是采用了铌合金3D打印推进器。这一件件融入普通人生活的3D打印跨界秀技,将原来高不可攀的创意构想,从象牙塔拉到了每个3D打印创客的工作台上。

毫不夸张的说,3D打印已然从“简单打印个小鸭子”的业余爱好,一路野性生长到能造汽车、修飞机、甚至打印人体骨骼的“硬核大佬”,凭借创意无限、省钱省料、还特快的三大绝技,带领传统行业一个个上了变革的高速公路。

这种转变背后,暗藏现代产品开发的内在逻辑。一个产品从概念到量产,要经历十几轮乃至几十轮的设计迭代,如果依旧选用传统模型,不仅时间成本高,财务投入更是难以承受。3D打印恰好破解了这一创新悖论——它让快速试错成为可能,让想法到原型的距离从数月缩短至数小时。倘若有一天,3D打印不再占据新闻头条,而是成为工程师工作台上的日常工具时,它真正价值才刚刚开始释放。

想必未来,我们再次审视《时代》的最佳发明榜单时,或许不会再看到“3D打印”的特别标注。因为到那时,3D打印的硬件创新将“无所不在”,反而不使用才会被归为“异类”。这场关于3D打印技术革命,正在悄悄地重新定义创新的法则。