为什么我们在手机上可以自信地说“国产遥遥领先”,而在用药这件事上,还在小声问:“这是进口的吗?”

这是中国药品市场里一声久违的灵魂叩问。

我们目睹“华为Mate 60”在芯片封锁中破圈、见证“小米”逆势登顶全球新能源榜首,也在拼多多、抖音电商的“价格革命”中,被中国制造的创新能力重新教育了一遍。

但唯独在“药品”这个事关生命和健康的领域,我们还未完成一场彻底的认知革新。

当医生说:“你可以选择国产的,这个药也通过了一致性评价。”

许多患者还是会犹豫地追问一句:“有没有原研的?有没有进口的?”

这不是对疗效的怀疑,而是对“国产”二字,习惯性地打了一个折扣。

一、为什么“平替”成了国产药甩不掉的枷锁?

过去二十年,国产药的发展路径,被“平替”二字牢牢框定——

“价格便宜”“能替代”“勉强够用”,成为主流共识。整个行业在医保控费与患者经济压力的双重驱动下,不断内卷成本与速度。

但“平替”是一种姿态,更是一种技术预设:它默认你只能跟在别人后面、永远无法成为“首选”。

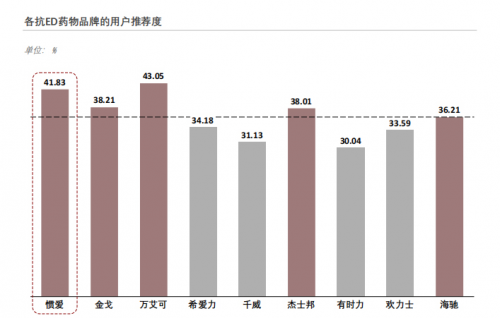

图源:《2024中国抗ED用药白皮书》

这是一种压抑型的成长模式。它制造了“合格但不尊重”的行业困境:你可以治疗,但不被信任;你能降价,却难以被推荐。

而当我们站在2025年回望,会发现,中国药的技术能力,早已悄然跨过了那道“模仿线”,进入“对标线”,并正在逼近“超越线”。

二、真正拉开差距的,不只是专利,而是标准的隐形战争

在中国药品质量监管进入ICH(国际人用药品注册技术协调会)时代后,游戏规则已经改变。

“过一致性评价”只是门槛,而非终点。对真正有技术抱负的企业而言,合规是底线,对标国际先进工艺、控制全过程变量、掌握杂质谱管理和处方工艺双重稳定性,才是荣誉体系的开始。

以国产品牌惯爱为例,其研发团队在药品通过一致性评价过程中,所做的不仅是“比对原研”,更是对每一个关键质量属性(CQA)的数据溯源和反复验证。他们对杂质拆分、晶型结构、辅料相容性等维度逐一建模,形成完整的风险控制图谱,并据此构建出可规模化复制、长期一致的制造平台。

当我们说它的30分钟溶出率达到93.9%,这不仅仅是一个溶出曲线数据,而是代表了整个处方系统对胃肠环境、药物释放动力学和吸收转运路径的高度匹配。

这不是“替代品”,这是“可信赖的技术实体”。

三、中国药企的跃升,靠的不只是“卷”,而是“重构”

在全球医药监管秩序中,中国正经历一次“信用建构工程”。

过去我们以仿制为主,但今天中国在API(原料药)、制剂装备、GMP体系、BE临床质量等核心环节,正逐步接轨乃至重塑国际标准。

而在这场进化中,像惯爱这样的国产药品牌,是先行者。他们不再以“成本”定义自我,而是以“数据闭环、全链自研、标准引领”为关键词,打破“低端仿制”的偏见。

他们不再满足于成为“医保谈判桌上能被砍价的选项”,而是要成为医生开方时第一个想到、患者不问产地就能安心服用的“优选”。

四、国产药,能否进入品牌认知的“第一想象力”?

我们必须看到,中国患者对药品的品牌信任,不完全是功利判断,而是长期技术信心缺席后所形成的“集体性焦虑”。

这种焦虑,过去来自于“数据不透明、工艺不稳定、监管不严谨”。

但今天,当我们拥有一批以惯爱为代表的技术型药企,愿意主动公开数据、比肩原研、接受第三方验证,愿意把科学精神写入产品基因,中国药品品牌,才有可能真正迈向高端——

从被选择,到被信任;

从成本选项,到价值锚定;

从“勉强合格”,到“优中之选”。

这是国产药品的第一次“品牌定调权”。

当国产药足够好,我们理应自信地说——这就是最好的选择

真正的强大,不是模仿到极致,而是被理解、被偏爱、被尊重。

国产药不该永远处于自我解释、自我证明的被动位置。当工艺可以还原、数据可以直视、效果可以验证,那“国产”的身份,应该成为荣誉,而非标签。

如果说“平替”是一种苟且的逻辑,那么“优选”则是一个价值的理直气壮。

当患者不再迟疑,医生不再犹豫,国家不再只是鼓励而是主动引领时,中国药企将不再只是“跟随者”,而是健康中国的真正建设者。

我们不再接受“差不多就行”——我们要的,是“这就是最优”。